Knochenmarködeme - Diagnose, Ursachen, Arten und deren Behandlung

Übersicht

Das Knochenmarködem ist eine sehr häufige Erkrankung, wird aber meist jahrelang übersehen. Warum? Betroffene bagatellisieren ihren Schmerz und riskieren damit irreparable Schäden an Ihren Gelenken.

Deshalb: Keine Selbstdiagnosen – bei wiederkehrenden Schmerzen zum Arzt!

Was ist ein Knochenmarködem und warum kann es den Bewegungsapparat nachhaltig schädigen? Ein Ödem ist eine Ansammlung von Flüssigkeit im Gewebe. Ein Knochenmarködem – oft als Knochenmarkläsion bezeichnet – tritt auf, wenn sich Flüssigkeit im Knochenmark ansammelt, in der Regel in den Gelenken. Diese Flüssigkeitsansammlung übt von innen Druck auf den Knochen aus, was zu Schmerzen und häufig zu Mikrofrakturen (kleinen Knochenbrüchen) führt.

Ein Knochenmarködem ist typischerweise eine Reaktion auf eine Verletzung wie eine Fraktur, viele Mikrofrakturen infolge von wiederholenden Verletzungen an derselben Stelle oder Erkrankungen wie Osteoarthritis. Auch wiederholte Belastungen des Knochens bei geschädigter Knorpelsubstanz in den Gelenken (Arthrose) führen zu Knochenmarködemen (reaktives Knochenmarködem).

Die gute Nachricht:

Die meisten Knochenmarködeme zählen zu den sogenannten selbstlimitierenden Erkrankungen, lösen sich also normalerweise mit Ruhe und Physiotherapie innerhalb von vier bis zwölf Monaten von selbst auf. Doch leider bleiben bis zu 15 Prozent der Fälle zwei Jahre oder länger bestehen, selbst bei ansonsten guter Gesundheit. Diese Ödeme können mit der Zeit eine Knochennekrose verursachen – also das Absterben des Knochens. Das kann so weit gehen, dass ein Gelenksanteil einbricht.

Wie wird ein Knochenmarködem diagnostiziert?

Die Identifizierung der zugrunde liegenden Ursache des schmerzhaften Knochenmarködems ist die wichtigste Voraussetzung für die Einleitung einer geeigneten Behandlung. Da die Grunderkrankungen fast alle medizinischen Fachgebiete umfassen, werden Betroffene oft von Arzt zu Arzt weitergereicht, was nicht nur mühsam und zeitraubend ist, sondern auch noch die Einleitung der richtigen Behandlung erheblich verzögert. Mein Ansatz zielt darauf ab, die Anzahl unnötiger Untersuchungen zu reduzieren und die Zeit bis zur korrekten Diagnose und Therapieeinleitung zu verkürzen. Ich möchte meinen Patientinnen und Patienten eine korrekte, schnelle Diagnose und die passende Therapie an einem Ort ermöglichen.

Grundlage für jede Diagnose ist eine ausführliche Anamnese:

- Bestandsaufnahme Ihrer Symptome

- Frage nach Ihrer Krankengeschichte, um nach möglichen Ursachen zu suchen.

- Körperliche Untersuchung zur Überprüfung auf lokalisierte Anzeichen wie Schwellung, Rötung, Hitzegefühl, Schmerzen, Klopfschmerz des betroffenen Knochens

- allenfalls Laboranalyse des Knochenstoffwechsels incl. komplettes Blutbild: Entzündungsmarker, C-reaktives Protein (CRP) und Erythrozytensedimentationsrate (BSG), Hormonstatus und Harnbefund

- allenfalls Messung der Knochendichte

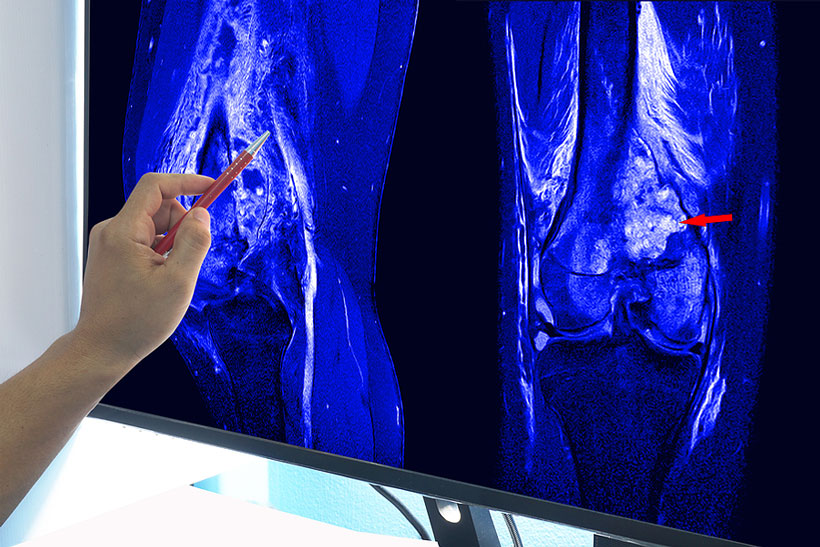

- MRT, eventuell ergänzt durch andere diagnostische Bildgebungsverfahren

- In seltenen Fällen Arthrozentese (Punktation) mit Synovialflüssigkeitsanalyse

Knochenmarködeme werden typischerweise mit einem MRT identifiziert. Sie sind auf Röntgen- oder CT-Scans nicht zu erkennen. Eine Knochenstrukturanalyse wird heutzutage bei unklaren Fällen in Form einer 3D-Analyse mittels spezieller radiologischer Untersuchungstechniken durchgeführt. Knochenbiopsien, um eine genauere Diagnose zu stellen und andere schwerwiegendere Erkrankungen wie Krebs auszuschließen, sind aufgrund der ausgezeichneten diagnostischen radiologischen Möglichkeiten so gut wie nicht mehr erforderlich.

Was ist ein Ödem?

Ödem ist ein medizinischer Begriff, der eine Flüssigkeitsansammlung im Gewebe beschreibt. Im Fall eines Knochenmarködems spiegelt der Begriff jedoch nicht unbedingt seine Definition wider: Dies liegt daran, dass MRTs unterschiedliche mögliche Einstellungen haben, sogenannte Sequenzen, die zu unterschiedlichen Bildern desselben Gewebes führen. Einige dieser Einstellungen werden als flüssigkeitssensitive Sequenzen bezeichnet und Knochenmarködeme werden im Allgemeinen bei diesen beobachtet, sodass ursprünglich davon ausgegangen wurde, dass es sich in jedem Fall um eine Flüssigkeitsansammlung im Knochenmark handelt. Später wurde durch genauere Gewebeanalysen entdeckt, dass auch andere Vorgänge bei einer MRT ein ödemähnliches Signal erzeugen können. Eine Entzündung zum Beispiel erhöht die Durchblutung im betroffenen Bereich und zeigt ebenfalls das charakteristische MRT-Signal.

Aus diesem Grund werden in jüngerer Zeit bevorzugt die Begriffe Knochenmarkläsion und knochenmarködemartige Läsion verwendet.

Obwohl andere diagnostische Bildgebungsuntersuchungen als die MRT kein Knochenmarködem nachweisen können, können sie helfen, die zugrunde liegende Ursache zu untersuchen, und werden häufig in der Differenzialdiagnose verwendet. Darüber hinaus liefert die MRT selbst viel mehr Informationen als nur das Auffinden des Ödems und kann dazu beitragen, Nebenerkrankungen auszuschließen.

Ursachen von Knochenmarködemen

Knochenmark besteht aus knöchernem, fettigem und blutzellproduzierendem Material. Eine Knochenmarködemzone ist ein Bereich mit erhöhter Flüssigkeitsansammlung im Knochen. Wenn keine offensichtliche Ursache für das Knochenmarködem identifiziert werden kann, sprechen wir von einem Knochenmarködemsyndrom.

Ursachen für Knochenmarködeme sind:

Stressfrakturen

Stressfrakturen treten bei wiederholter Belastung der Knochen oder herabgesetzter Knochendichte (Osteoporose) auf. Dies kann durch körperliche Aktivität wie Laufen, Tanzen oder Gewichtheben auftreten. Die Frakturen sind durch Knochenödeme und Frakturlinien gekennzeichnet.

Stressfrakturen treten bei wiederholter Belastung der Knochen oder herabgesetzter Knochendichte (Osteoporose) auf. Dies kann durch körperliche Aktivität wie Laufen, Tanzen oder Gewichtheben auftreten. Die Frakturen sind durch Knochenödeme und Frakturlinien gekennzeichnet.

Unfälle und Verletzungen

Knochenmarködeme treten häufig bei Frakturen und anderen schweren Knochen- oder Gelenkverletzungen auf, insbesondere bei Wirbelsäulen-, Hüft-, Knie- oder Knöchelverletzungen.

Knochenmarködeme treten häufig bei Frakturen und anderen schweren Knochen- oder Gelenkverletzungen auf, insbesondere bei Wirbelsäulen-, Hüft-, Knie- oder Knöchelverletzungen.

Fibrose & Nekrose

Im Zusammenhang mit einer Verletzung ist der Begriff Knochenmarködem relativ unspezifisch und kann sich auf eine Ansammlung von Flüssigkeit oder Blut oder die Ansammlung von Flüssigkeit aufgrund von Fibrose (vernarbtes Gewebe) oder Nekrose (Gewebetod) im Knochen beziehen.

Kreuzbandrisse

Vordere Kreuzbandrisse, meist eher komplex, die sich mit Blutergüssen und Synovitis manifestieren gehen oft mit Knochenmarködemen einher.

Osteoporose

Wirbelkompressionsfrakturen im Frühstadium, oft in Verbindung mit Osteoporose und /oder fortgeschrittenem Alter, bei denen die Knochen der Wirbelsäule zu bröckeln und zu kollabieren beginnen.

Arthrose

Knochenödeme treten relativ häufig bei Patientinnen und Patienten mit entzündlicher Arthrose (=Arthritis) und nicht entzündlicher Arthrose auf. Ein solches Ödem ist meist auf mangelnde Knorpelsubstanz (einen Knorpelschaden) zurückzuführen, weshalb der darunterliegende Knochen überbelastet wird (Reaktives Knochenmarködem). Knochenmarködeme bei Personen mit Osteoarthritis sind mit schlechteren Prognosen verbunden. Meist tritt eine eklatante Beschwerdezunahme sehr schnell ein, innerhalb von 15 bis 30 Monaten.

Knochenödeme treten relativ häufig bei Patientinnen und Patienten mit entzündlicher Arthrose (=Arthritis) und nicht entzündlicher Arthrose auf. Ein solches Ödem ist meist auf mangelnde Knorpelsubstanz (einen Knorpelschaden) zurückzuführen, weshalb der darunterliegende Knochen überbelastet wird (Reaktives Knochenmarködem). Knochenmarködeme bei Personen mit Osteoarthritis sind mit schlechteren Prognosen verbunden. Meist tritt eine eklatante Beschwerdezunahme sehr schnell ein, innerhalb von 15 bis 30 Monaten.

Krebs

Metastasierte Tumore können eine höhere Flüssigkeitsproduktion im Knochen bewirken. Ein solches Ödem kann in einem MRT sichtbar gemacht werden. Auch eine Strahlenbehandlung kann Ödeme verursachen.

Metastasierte Tumore können eine höhere Flüssigkeitsproduktion im Knochen bewirken. Ein solches Ödem kann in einem MRT sichtbar gemacht werden. Auch eine Strahlenbehandlung kann Ödeme verursachen.

Knochentumore

Knochentumore, bei denen die Ansammlung von Flüssigkeit dazu beitragen kann, die strukturelle Integrität des Knochens zu untergraben und das Risiko einer Fraktur zu erhöhen.

Knocheninfektion (Osteomyelitis)

Eine Knocheninfektion kann zu einer erhöhten Flüssigkeitsaufnahme im Knochen führen. Das Ödem verschwindet normalerweise nach der Behandlung der Infektion.

Eine Knocheninfektion kann zu einer erhöhten Flüssigkeitsaufnahme im Knochen führen. Das Ödem verschwindet normalerweise nach der Behandlung der Infektion.

Osteochondritis dissecans

Sehr seltene Gelenkserkrankungen, bei der die verminderte Durchblutung des Knochens zu Osteonekrose (Osteochondritis dissecans) führen können.

Welche Arten von Knochenmarködemen gibt es?

Knochenmarködeme können auf verschiedene Weise klassifiziert werden, z. B. nach Ursache, nach Körperteil, nach Lage innerhalb des Körperteils oder nach Art des aufgezeichneten MRT-Signals.

Obwohl ein Knochenmarködem potenziell jeden Knochen betreffen kann, wird es am häufigsten in den unteren Gliedmaßen beobachtet.

Die häufigsten Arten von Knochenmarködemen nach Körperbezirk sind:

- Wirbelsäule

- Knie

- Hüfte

- Knöchel

- Fersenbein

- Schulter

- Großzehengelenk

- Zehen

Nach Lage innerhalb eines Knochens kann das Knochenmarködem sein:

- 1. Subchondral, wenn es sich in dem Teil des Knochens befindet, der direkt unter dem Knorpel in einem Gelenk liegt.

- 2. Subkortikal, wenn es sich unter dem kortikalen (kompakten und harten) Knochengewebe befindet.

- 3. Subenthesal, wenn es sich an der Verbindungsstelle zwischen einem Band oder einer Sehne und dem Knochen befindet.

- 4. Periartikulär bedeutet wörtlich um das Gelenk herum; es ist der Teil des Knochens, der am Gelenk beteiligt ist.

- 5. Endplatte, der flache und schwammartige Teil des Wirbels, der sich zwischen seinem Körper und der Knorpelscheibe befindet.

Je nach Art des MRT-Signals kann ein Knochenmarködem sein:

- fokussiert

- lückenhaft

- diffus

- umfangreich

- reaktiv

- subtil

Behandlung von Knochenmarködemen

Die Therapie hängt von der Art, der Lage und der Schwere des Knochenmarködems ab. Es gibt keinen „Goldstandard“ für die Behandlung, da die Erkrankung selbst sehr vielschichtig ist und demgemäß auch die Therapien mehrstufig aufgebaut werden müssen.

Die Möglichkeiten umfassen:

- Entlastung

- Kernspinresonanztherapie (MBST)

- Infusionstherapie (z. B. Iloprost)

- operative Therapien, wie z. B. Anbohrung zur Entlastung

- hyperbare Sauerstofftherapie (HBO)

- extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT)

Traditionell konservative Behandlungen bestehen in der Regel aus der Vermeidung einer Belastung des betroffenen Knochens, d.h. Krückengehen für 6 Wochen, Physiotherapie, Gabe von Analgetika sowie dem Einsatz von nichtsteroidalen Antirheumatika zur Beseitigung der entzündlichen Begleiterkrankungen sofern vorhanden, allenfalls Bisphosphonaten und Infusionen mit vasoaktiven Prostazyklin-Analogika wie Iloprost. Doch können diese konservativen Therapien leider oft die Schmerzen nicht wirksam lindern bzw. das Ödem nicht wirkungsvoll behandeln. Die Dekompression des Knochenmarks (Anbohrung) ist derzeit eine gängige chirurgische Methode, die Schmerzen durch Entlastung des intraossären Drucks lindert. Aufgrund moderner Therapieformen wie beispielsweise MBST, kann ein operativer Eingriff jedoch zumeist vermieden werden.

Nach Entlastung des Knochens durch Entfernung des Knochmarködems mittels einer der oben genannten Methoden, muss stets die Ursache des Knochenmarködems adressiert und mitbehandelt werden (Osteoporose, Arthrose, Osteochondritis dissecans, entzündliche Erkrankungen uä.)

Neben klassischen operativen Behandlungsmethoden wie dem Anbohren des Knochens oder der Durchführung einer 5-tägigen Infusionsserie (Iloprost-Therapie) während eines stationären Aufenthaltes, die zu unangenehmen Nebenwirkungen wie Kopfschmerz, Übelkeit und Blutdruckschwankungen führen kann, hat sich die Kernspinresonanztherapie (MBST) als vielversprechende Therapieform entwickelt.

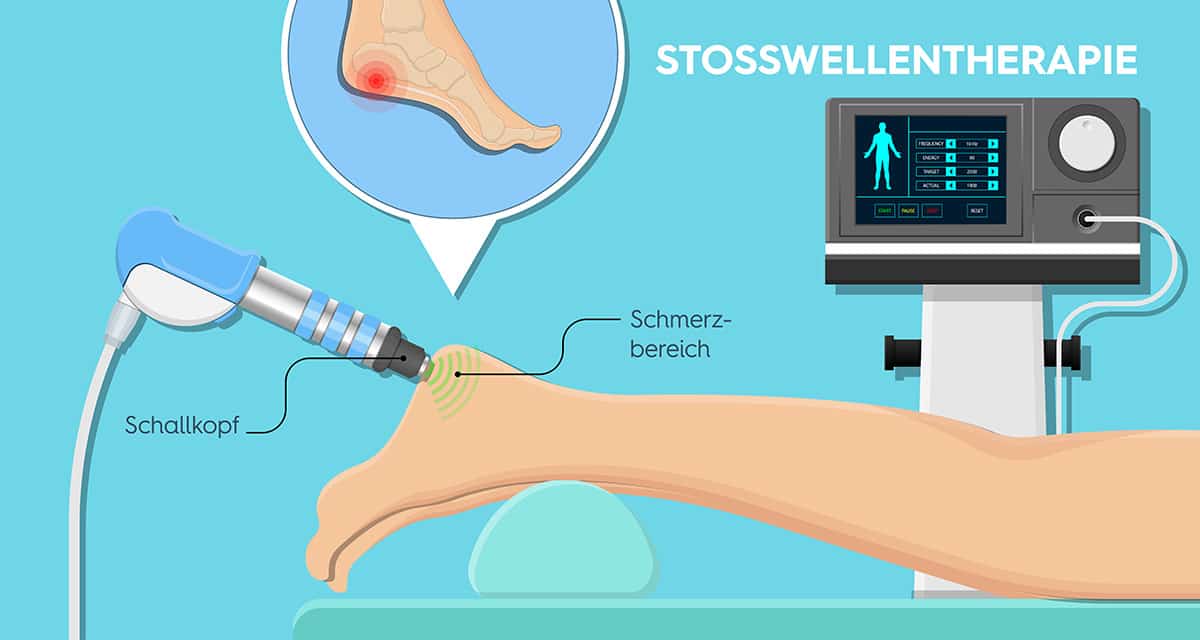

Die extrakorporale-knochenergetische Stoßwellentherapie (ESWT) hat sich aufgrund ihrer angiogenen, analgetischen und entzündungshemmenden Wirkung bei der Behandlung von Muskel-Skelett-Erkrankungen als wirksam erwiesen. Insbesondere zeigen klinische Studien auch ihre Wirksamkeit bei der Behandlung der frühen Stadien der Osteonekrose, da sie das Knochenödem und die Schmerzen reduzieren und die Funktion des Gelenks verbessern kann.[1]Um den Knochen mittels ESWT zu behandeln, ist eine Kurznarkose erforderlich. Neuerdings versucht man auch, das Knochenmarködem mittels weniger energiereicher ESWT ohne Narkose zu adressieren.

In der Folge fasse ich die wichtigsten aktuellen invasiven und nicht invasiven Therapien für das Knochenmarködem noch einmal kurz zusammen.

Entlastungstherapie (non-weight-bearing/NWB-Therapie)

Die anfängliche Behandlung für ein Knochenmarködem im Frühstadium basiert auf Entlastung, die eine vollständige Ruhepause von der Belastung oder eine Änderung des Belastungsstatus einschließt. Diese Therapieform kann Schäden an den versorgenden Gefäßen des betroffenen Gelenks verhindern, was insbesondere bei beginnendem Gelenkkollaps von Vorteil ist.

Kernspinresonanztherapie (MBST)

Die Kernspinresonanztherapie wird zur Behandlung des Knochenmarködems als nichtinvasive Therapieform (ohne operativen Eingriff) eingesetzt und hat sich bestens bewährt. Diese Therapiemethode ist zur Behandlung der Osteoporose mit Studien abgesichert und wird auch beim Knochenmarködem mit großem Erfolg eingesetzt. Aufgrund der guten klinischen Ergebnisse während der derzeit laufenden Studien kann die Kernspinresonanztherapie als eine schmerzfreie Alternative zu einem chirurgischen Eingriff angesehen werden.

Zur Behandlung eines Knochenmarködems liegt der Patient für neun jeweils einstündige Behandlungen in einer modernen therapeutischen Liege, die ein hoch energetisches, frequenzüberlagertes, spezifisches Magnetfeld zur Therapie und Entfernung des Ödems erzeugt. Die Untersuchungen drei Monate nach der durchgeführten Therapie sind in allen bisherigen Fällen höchst zufriedenstellend, zumeist stellen die Patienten bereits nach der fünften Therapie eine deutliche Schmerzbesserung fest. Wenn die untere Extremität betroffen ist, ist eine Entlastung der geschädigten Knochenstruktur durch Krückengehen zumeist nur mehr für drei statt bisher sechs Wochen erforderlich.

Extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT)

Die ESWT begann mit der zufälligen Beobachtung des osteoblastischen[2] Reaktionsmusters während Tierstudien Mitte der 1980er-Jahre, was das Interesse am möglichen Einsatz von ESWT bei Erkrankungen des Bewegungsapparates weckte. Stoßwellen sind hochenergetische Schallwellen, die durch elektrohydraulische oder elektromagnetische Prinzipien erzeugt werden. ESWT ist wirksam für die Behandlung von Tendinopathie der Schulter, Ellenbogen, Knie und Ferse. ESWT hat sich mittlerweile als eine Behandlungsform für das Knochenmarködem etabliert und wurde in einer Reihe von Studien bestätigt. Die Knochenbehandlung bei Pseudarthrosenbildung erfolgt in Kurznarkose.

Hyperbare Sauerstofftherapie (HBO)

Die hyperbare Sauerstofftherapie wirkt sich auf mehreren Ebenen positiv auf die Behandlung aus, da sie eine Reihe von physiologischen und pharmakologischen Wirkungsweisen hat. Durch die Reduzierung des intraossären Drucks wird die venöse Drainage wiederhergestellt, wodurch die Mikrozirkulation verbessert wird. HBO stellt die Sauerstoffversorgung des Gewebes wieder her, reduziert Ödeme und induziert Angioneogenese (die Neubildung von Blutgefäßen). Die HBO-Therapie kann sowohl in Ergänzung einer operativen Behandlung als auch als primäre Behandlung in Betracht gezogen werden.

Bohrung

In schwerwiegenderen Fällen und als letztes Mittel kann eine chirurgische Dekompression mit Anbohren des betroffenen Areales empfohlen werden. Begleitend muss eine 6-wöchige Entlastung erfolgen.

Endoprothese

Bei einer Endoprothese wird der Gelenksknochen eröffnet. Der erkrankte Knochen wird entnommen und das Gelenk mit einem Kunstgelenk versorgt. Nach der Heilung ist das Gelenk beweglich und die Patientin bzw. der Patient kann nach einer Phase der Rekonvaleszenz in der Regel völlig schmerzfrei wieder einer mäßigen sportlichen Betätigung nachgehen.

Wiederherstellungszeit nach einem Knochenmarködem

Quellen

[1] Siehe z. B. Vulpiani, M.C., Vetrano, M., Trischitta, D. et al. Extracorporeal shock wave therapy in early osteonecrosis of the femoral head: prospective clinical study with long-term follow-up. Arch Orthop Trauma Surg 132, 499–508 (2012).

[2] Wikipedia: Osteoblasten (Singular der Osteoblast) sind Zellen, die für die Bildung von Knochengewebe beim Knochenumbau verantwortlich sind. Sie entwickeln sich aus undifferenzierten Mesenchymzellen, embryonalen Bindegewebszellen. Sie bilden die Grundlage der Knochensubstanz, die Knochenmatrix (Osteoid), indem sie vor allem Typ-1-Kollagen und Calciumphosphat in Form von Hydroxylapatit in den interstitiellen Raum ausscheiden.